TMS Beispielaufgaben

Wie sehen eigentlich die Aufgaben im TMS aus? Wir haben Dir ein paar Übungsbeispiele zusammengestellt, damit Du den klaren Durchblick hast!

In diesem Artikel findest Du TMS Beispielaufgaben und Lösungen. Mach Dir ein Bild von den Aufgaben, die Du dann tatsächlich im TMS bearbeitest. Wenn Du in die TMS Infobroschüre schaust, findest Du nochmal mehr Beispielaufgaben von den TMS Herstellenden selbst.

Inhaltsverzeichnis

Teste Dein Wissen an unseren TMS Beispielaufgaben für jeden der sieben Untertests.

Überblick

Die Tabelle zeigt den Aufbau des TMS. Jeder Untertest prüft eine eigene Fähigkeit ab. Detailierte Infos zu den Untertests werden in eigenen Artikeln behandelt. Siehe weiterführende Links.

Übrigens: In den meisten Untertests gibt es sog. Einstreuaufgaben, wie viel das sind, kannst Du auch in der Tabelle ablesen. Vergleich die Anzahl der Aufgaben und die erreichbaren Punkte. In den meisten Fällen sind es vier Einstreuaufgaben. Leider ist bei der Bearbeitung nicht klar, welche der Aufgaben Einstreuaufgaben sind und somit nicht in die Wertung eingehen. Du musst also jede Aufgabe so behandeln, als würde sie definitiv gewertet werden.

| ungefähre Uhrzeit | Untertest | Aufgabenzahl | Zeitvorgabe | Maximale Punktzahl | Gewertete Punktzahl |

|---|---|---|---|---|---|

| 10:15 Uhr | Muster zuordnen | 24 | 30 Minuten | 24 | 20 |

| 10:45 Uhr | Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis | 24 | 60 Minuten | 24 | 20 |

| 11:45 Uhr | Schlauchfiguren | 24 | 15 Minuten | 24 | 20 |

| 12:00 Uhr | Quantitative und formale Probleme | 24 | 60 Minuten | 24 | 20 |

| 13:00 Uhr | 1 Stunde Mittagspause | - | - | - | - |

| 14:00 Uhr | Figuren lernen / Fakten lernen (Einprägephase) | 20 Figuren / 15 Patienten | 4 Minuten / 6 Minuten | - | - |

| 14:10 Uhr | Textverständnis | 24 | 60 Minuten | 24 | 18 |

| 15:10 Uhr | Figuren lernen / Fakten lernen (Reproduktionsphase) | 20 Figuren / 20 Fragen zu den Patienten | 5 Minuten / 7 Minuten | 20 / 20 | 20 / 20 |

| 15:22 Uhr | Diagramme und Tabellen | 24 | 60 Minuten | 24 | 20 |

| TMS gesamt | 184 Aufgaben | ca. 6 Stunden | 184 Punkte | 158 Punkte |

Muster zuordnen

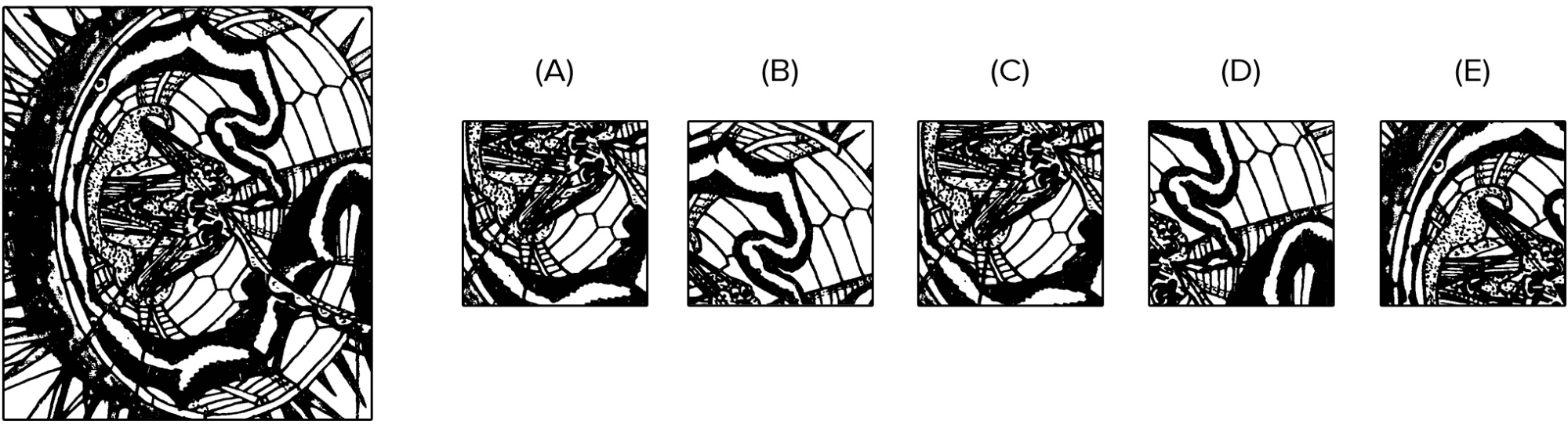

Dieser Untertest erfasst Deine visuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Du musst hier innerhalb von 30 Min. 5 Ausschnitte mit einem großen Ausschnitt vergleichen. Dabei ist nur einer dieser 5 Ausschnitte fehlerfrei. Die gesuchte Antwort ist dann eben der fehlerfreie Ausschnitt.

Wenn Du mehr zu diesem Untertest nachlesen möchtest, lies doch unseren Artikel Muster zuordnen im TMS und EMS!

Nur einer der kleineren Ausschnitte ist fehlerfrei aus dem linken Originalausschnitt.

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis

Im zweiten Untertest wird über 1 Stunde mithilfe von 24 Aufgaben getestet, ob Du gut Sachverhalte aus kurzen medizinischen Texten erfassen kannst. Dabei musst Du auch aus den gegebenen Informationen Schlussfolgerungen anstellen, die Dich auf die richtige Antwort bringen.

Lies auch hierzu den passenden Artikel Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis im TMS und EMS und sammle noch mehr Tipps.

Schmerzreize, welche chemischer, thermischer oder mechanischer Natur sein können, werden mittels sogenannter Nozizeptoren wahrgenommen. Diese stellen freie sensorische Nervenendigungen dar, welche drohende oder bereits erfolgte Gewebeschädigungen registrieren und entsprechend in elektronische Signale in Form von Aktionspotentialen umwandeln und an das Gehirn weiterleiten. Als schmerzleitende Nervenfasertypen kommen einerseits Aδ-Fasern zum Einsatz, welche aufgrund ihres Durchmessers von 1-6 µm und ihrer Myelinisierung durch eine Leitgeschwindigkeit von 5-30 m/s charakterisiert sind. Andererseits gibt es die nicht-myelinisierten C-Fasern (Durchmesser 0,2–1,5 µm), welche eine Leitgeschwindigkeit von 0,5–2 m/s besitzen. Manche Nozizeptoren reagieren ausschließlich auf mechanische Reize (Aδ-Fasern), wie etwa Nadelstiche. Sogenannte polymodale Nozizeptoren reagieren auf mechanische, thermische und chemische Reize (beide Fasertypen). Eine Sonderrolle nehmen die stummen Nozizeptoren ein, welche in gesundem Gewebe nicht erregbar sind, sondern deren Reizschwelle zunächst durch sogenannte Entzündungsmediatoren (z.B. Bradykinin, Histamin, Zytokine oder K+-Ionen) auf ein sensitiveres Niveau herabgesenkt werden muss (C-Fasern). Meist untergliedert sich die Schmerzwahrnehmung in einen ersten Schmerz, der von den schnell leitenden Fasern vermittelt wird und mit der Ausführung von Schutzreflexen einhergehen kann, sowie einen verzögert auftretenden, dumpferen Schmerz, der meist länger anhält.

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. C-Fasern sind primär für das Auslösen der Schutzreflexe verantwortlich.

II. Die Ausschüttung von Zytokinen durch Immunzellen kann eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit des entzündeten Gewebes zur Folge haben.

III. Stößt man sich den kleinen Zeh an der Bettkante, so kann es bis zu 4 Sekunden dauern, bis ein dumpfer Schmerz auftritt.

IV. Eine Verätzung mit Natronlauge erzeugt einen ersten, schnellen, jedoch keinen zweiten, dumpfen Schmerz.

(A) Die Aussagen I und IV lassen sich ableiten.

(B) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten.

(C) Die Aussagen II, III und IV lassen sich ableiten.

(D) Die Aussagen II und III lassen sich ableiten.

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

Zu I: Nicht ableitbar. Aδ-Fasern leiten wesentlich schneller als C-Fasern und sind daher primär für den schnellen Schmerz und das Auslösen der Schutzreflexe verantwortlich.

Zu II: Ableitbar. Zytokine setzen die Reizschwelle der stummen Nozizeptoren im Gewebe herab, sodass eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit daraus resultiert.

Zu III: Ableitbar. Die langsam leitenden C-Fasern sind durch eine Leitgeschwindigkeit von etwa 0,5-2 m/s charakterisiert. Geht man von der unteren Grenze und einer Körpergröße von annähernd 2 m aus, so kann es bis zu 4 s dauern, bis ein dumpfer Schmerz wahrgenommen wird.

Zu IV: Nicht ableitbar. Chemische Reize werden sowohl durch schnell leitende als auch langsam leitende Fasertypen wahrgenommen, welche entsprechend einen ersten, schnellen und einen zweiten, dumpfen Schmerz vermitteln.

Die Lösung ist also Antwort (D).

Schlauchfiguren

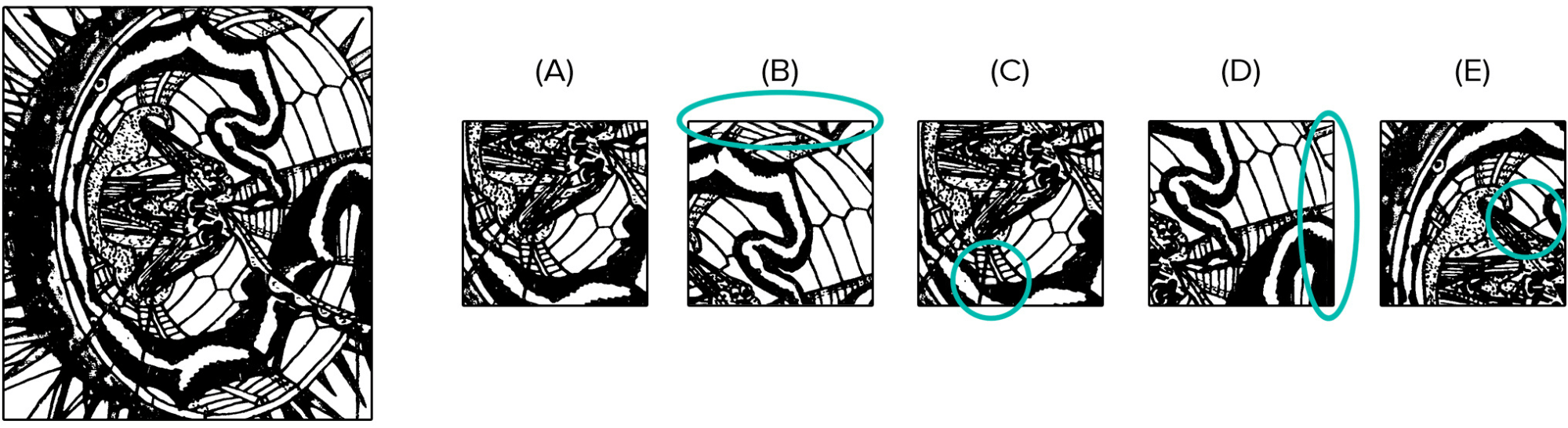

In diesem kürzeren Untertest wird Dein räumliches Vorstellungsvermögen getestet. Du musst innerhalb von 15 Min. 24 Aufgaben bearbeiten.

Du siehst die Vorderansicht eines durchsichtigen Würfels, in den ein oder mehrere gebogene Kabel etc. eingeschlossen sind. Ein zweites Bild, rechts davon, zeigt denselben Würfel aus einer anderen Perspektive. Du musst angeben, welche Perspektive vom Originalwürfel Du da siehst.

Den Rest zu diesem Untertest findest Du im Artikel Schlauchfiguren im TMS und EMS.

Die richtige Antwort wäre also Antwort A, die Ansicht von rechts gewesen.

Quantitative und formale Probleme

Der letzte Untertest vor der Mittagspause hat es nochmal in sich. Hier musst Du in 60 Minuten 24 Matheaufgaben lösen, die häufig in einem medizinischen Kontext stehen. Es werden mathematische Kenntnisse und Fertigkeiten aus der Mittelstufe wie z. B. Prozent- und Anteilsrechnung oder das Umformen einfacher Gleichungen vorausgesetzt.

Weitere Infos gibt es in dem Artikel Quantitative und formale Probleme im TMS und EMS.

Mitarbeiter:innen eines Altenheims dürfen sich alle 90 Minuten eine neue Maske nehmen. Der Frühdienst ist mit 4, der Spätdienst mit 2 und der Nachtdienst mit einem Mitarbeiter besetzt. Jeder Dienst dauert (inklusive Übergaben) 9 Stunden, wobei gebrauchte Masken beim Schichtende nicht ausgetauscht werden.

Wie viele Masken werden pro Tag verbraucht?

(A) 48 Stück

(B) 24 Stück

(C) 42 Stück

(D) 56 Stück

(E) 62 Stück

Um zu errechnen, wie viele Stunden die Mitarbeiter insgesamt im Haus sind:

(4 + 2 + 1) ∙ 9 = 63 Stunden pro Tag

Da die Mitarbeiter alle 90 Minuten (= 1,5 Stunden) eine neue Maske bekommen:

63 ÷ ( 3 ÷ 2 ) = 126 ÷ 3 = 42

Der Arbeitgeber muss pro Tag 42 Masken kaufen.

Also ist Antwort (C) die gesuchte Lösung.

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Über diesen Untertest wirst Du nur stolpern, wenn Du den EMS schreibst, da dieser nicht mehr Bestandteil des TMS ist.

Hier ist Deine Aufgabe in einer langen Serie von Zeichen bestimmte Zeichen bzw. Zeichenkombinationen zu erkennen und gemäß der Regeln wegzustreichen. Die Bearbeitungszeit ist besonders knapp bemessen.

Genauere Infos dazu findest Du im Artikel Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten im EMS.

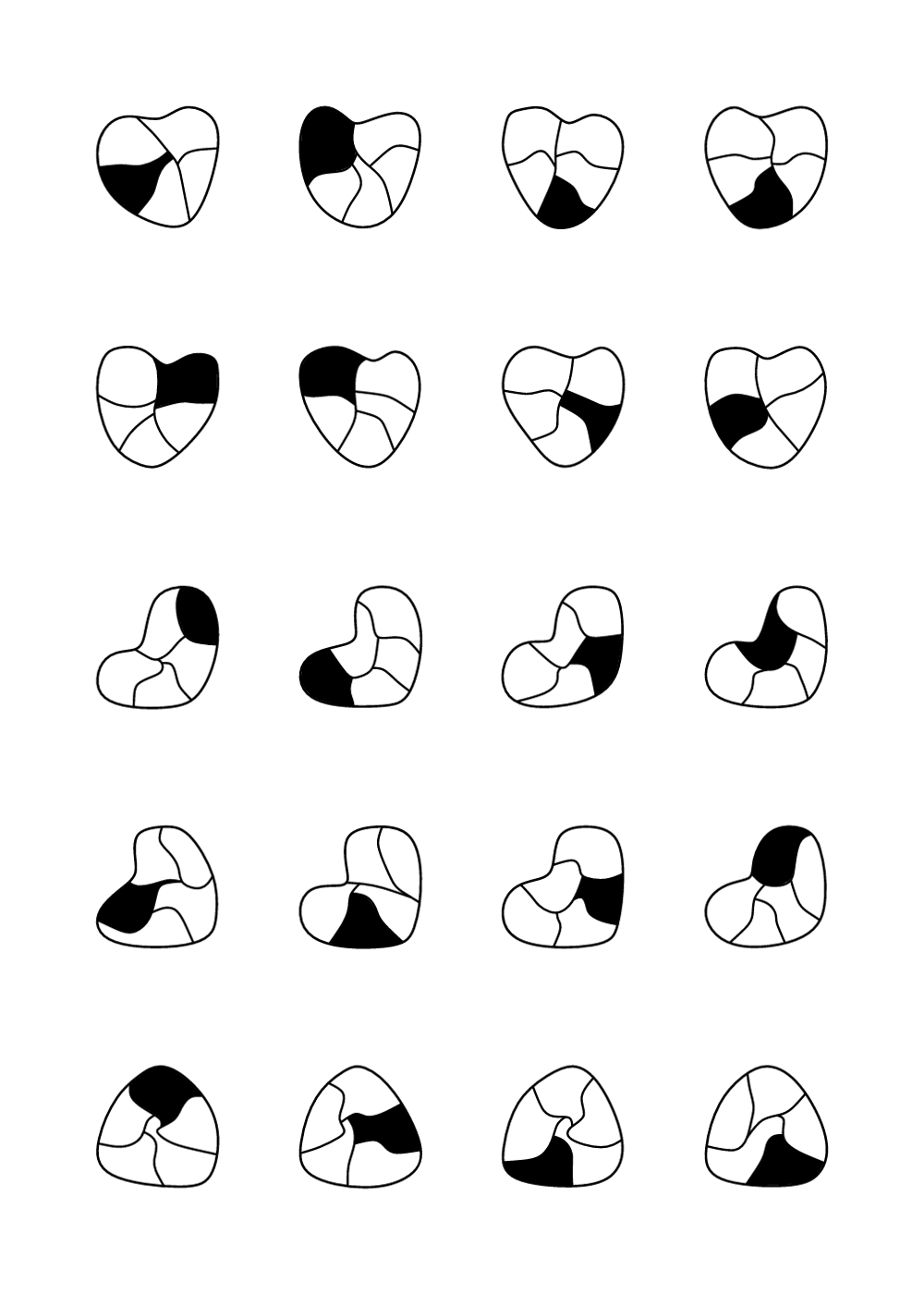

Figuren lernen

Der Untertest Figuren lernen überprüft Dein visuelles Erinnerungsvermögen. Es handelt sich um 20 Figuren, die jeweils in fünf Felder unterteilt sind. Eines dieser Felder ist geschwärzt. Das schwarze Feld musst Du Dir merken. Zusammen mit dem Untertest Fakten lernen, findet dieser in zwei Phasen statt. Eine Einprägphase und eine Reproduktionsphase. Beide Phasen werden durch die sog. Zertrümmerungsphase von einer Stunde getrennt, in der Textverständnis, ein anderer Untertest stattfindet. Die Einprägephase dauert 4 Min., in denen Du Dir die 20 Figuren einprägen musst, die Du dann danach in 5 Min. reproduzieren sollst. In der Reproduktionsphase werden die Figuren in veränderter Reihenfolge und ohne die Schwärzungen gezeigt. Du musst jeweils angeben, welcher der Teile ursprünglich geschwärzt war.

Tipps, wie Du Dir die Figuren besser einprägen kannst, findest Du im Artikel Figuren lernen im TMS und EMS.

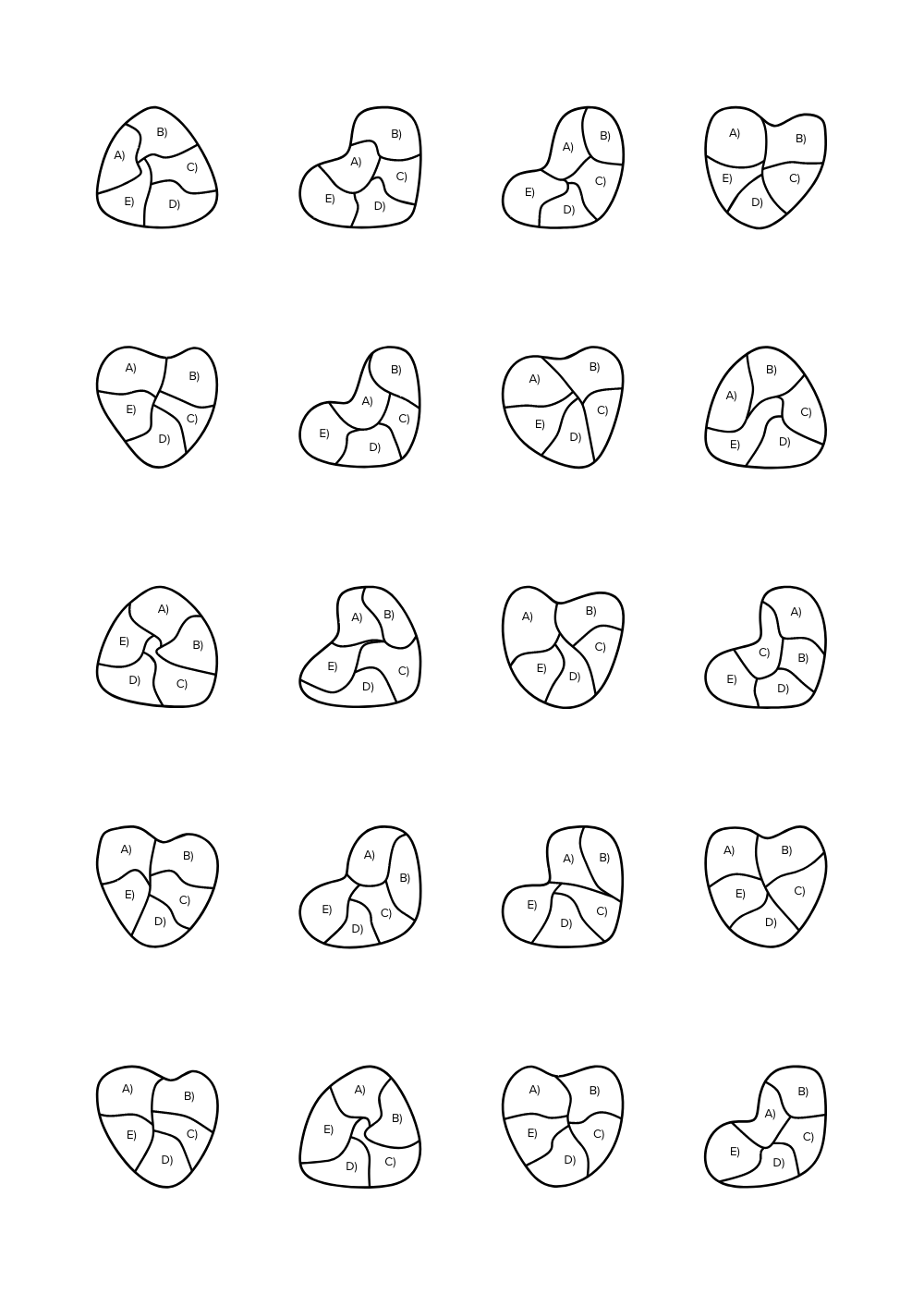

Du musst jetzt das oben gelernte reproduzieren. Klappe dazu die ausgefüllten Figuren aus der Einprägephase ein und lege Dir am besten ein Blatt mit einem Stift neben Dich, um Deine Antworten aufzuschreiben. Unten drunter findest Du dann den Lösungsschlüssel zum Figuren lernen.

Die Figuren sind von links nach rechts durchnummeriert, also ist oben links Deine Nummer 1 und unten rechts Deine Nummer 20.

Die Aufgaben der Reproduktionsphase.

| Lösungsschlüssel der Figuren von links nach rechts | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.) C | 2.) C | 3.) B | 4.) B | 5.) C | 6.) A | 7.) E | 8.) D | 9.) A | 10.) E |

| 11.) A | 12.) E | 13.) D | 14.) A | 15.) D | 16.) E | 17.) A | 18.) D | 19.) D | 20.) C |

Fakten lernen

Ähnlich wie beim Figuren lernen, musst Du Dir bei diesem Untertest etwas merken. Hierbei hast Du 6 Min. Zeit, um Dir die Sachen einzuprägen und dann nach der Stunde Textverständnis, hast Du 7 Min. Zeit, um Fragen zu den gelernten Fakten zu beantworten.

Du bekommst eine Liste mit 15 fiktiven Patient:innen. Jede Beschreibung besteht aus einem Namen, einer Alters- und einer Berufsangabe, der Diagnose und einem weiteren Merkmal. Dann musst Du 20 Fragen beantworten.

Mehr zu diesem Untertest, findest Du im Artikel Fakten lernen im TMS und EMS.

| Michel: Garcia: Roux: | ca. 54 Jahre ca. 54 Jahre ca. 54 Jahre | Lederschneider, kommunikativ – Darmkrebs Änderungsschneider, freundlich – Insomnie Maßschneiderin, verschlossen – Wechseljahre |

| Hayshi: Shimizu: Yamazaki: | ca. 32 Jahre ca. 32 Jahre ca. 32 Jahre | Hebamme, verklemmt – Zyklusstörung Gynäkologin, freizügig – Regelschmerzen Krankenschwester, vulgär – Eierstockentzündung |

| Colombo: Ricci: Marino: | ca. 37 Jahre ca. 37 Jahre ca. 37 Jahre | Handwerkerin, kompliziert –Gebärmutterentzündung Zimmerer, alternativ – Hodenkrebs Malerin, aufgeschlossen – Brustentzündung |

| Turk: Mazim: Oasim: | ca. 44 Jahre ca. 44 Jahre ca. 44 Jahre | Postbote, zornig – Erektionsstörung Lieferantin, zynisch – Mammakarzinom Kurierfahrer, vergesslich – Alkoholabhängig |

| Celik: Sahin: Yildiz: | ca. 26 Jahre ca. 26 Jahre ca. 26 Jahre | Bühnenbildner, kompliziert – Mundgeruch Maskenbildnerin, verantwortungsbewusst – Endometriose Kostümbildnerin, eitel – Schnarchen |

Du musst jetzt das oben gelernte wieder reproduzieren. Klappe dazu die Einprägephase Fakten lernen ein und verwende wieder das Blatt mit dem Stift, um Deine Antworten aufzuschreiben. Unter der Reproduktionsphase findest Du dann auch den Lösungsschlüssel, den Du auch ausklappen kannst.

- Die komplizierte Patientin ist von Beruf …

(A) Maskenbildnerin

(B) Kostümbildnerin

(C) Hebamme

(D) Krankenschwester

(E) Handwerkerin - Die Diagnose für den Bühnenbildner lautet …

(A) Mundgeruch

(B) Schnarchen

(C) Hodenkrebs

(D) Erektionsstörung

(E) Alkoholabhängig - Das Alter der Malerin beträgt …

(A) 26 Jahre

(B) 32 Jahre

(C) 37 Jahre

(D) 44 Jahre

(E) 54 Jahre - Frau Marino ist von Beruf …

(A) Krankenschwester

(B) Handwerkerin

(C) Malerin

(D) Lieferantin

(E) Maßschneiderin - Der an Insomnie leidende Patient ist von Beruf …

(A) Zimmerer

(B) Postbote

(C) Kurierfahrer

(D) Lederschneider

(E) Änderungsschneider - Die Diagnose für Herrn Turk lautet …

(A) Mundgeruch

(B) Schnarchen

(C) Hodenkrebs

(D) Erektionsstörung

(E) Darmkrebs - Die ca. 44-jährige Patientin hat eine …

(A) Mammakarzinom

(B) Zyklusstörung

(C) Regelschmerzen

(D) Eierstockentzündung

(E) Endometriose - Herr Oasim ist …

(A) 26 Jahre

(B) 32 Jahre

(C) 37 Jahre

(D) 44 Jahre

(E) 54 Jahre - Der Patient mit Darmkrebs heißt …

(A) Colombo

(B) Roux

(C) Marino

(D) Michel

(E) Garcia - Die Patientin mit den Regelschmerzen ist …

(A) verantwortungsbewusst

(B) eitel

(C) verklemmt

(D) freizügig

(E) vulgär - Die an Eierstockentzündung erkrankte Patientin ist von Beruf …

(A) Kostümbildnerin

(B) Hebamme

(C) Gynäkologin

(D) Krankenschwester

(E) Malerin - Die Maskenbildnerin heißt …

(A) Celik

(B) Sahin

(C) Hayashi

(D) Shimizu

(E) Mazin - Der Bühnenbildner ist …

(A) kompliziert

(B) verantwortungsbewusst

(C) verklemmt

(D) alternativ

(E) aufgeschlossen - Der vergessliche Patient heißt …

(A) Ricci

(B) Turk

(C) Mazin

(D) Oasim

(E) Michel - Der an Hodenkrebs erkrankte Patient ist …

(A) kompliziert

(B) alternativ

(C) aufgeschlossen

(D) zornig

(E) vergesslich - Das Alter der verschlossenen Patientin beträgt …

(A) 26 Jahre

(B) 32 Jahre

(C) 37 Jahre

(D) 44 Jahre

(E) 54 Jahre - Die zynische Patientin ist von Beruf …

(A) Hebamme

(B) Handwerkerin

(C) Malerin

(D) Lieferantin

(E) Maßschneiderin - Die Krankenschwester heißt …

(A) Yildiz

(B) Hayashi

(C) Shimizu

(D) Yamazaki

(E) Ricci - Die Diagnose für den Postboten lautet …

(A) Hodenkrebs

(B) Erektionsstörung

(C) Alkoholabhängig

(D) Insomnie

(E) Darmkrebs - Die Kostümbildnerin ist …

(A) kompliziert

(B) verantwortungsbewusst

(C) eitel

(D) verklemmt

(E) vulgär

| Lösungsschlüssel der Fakten | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.) E | 2.) A | 3.) C | 4.) C | 5.) E | 6.) D | 7.) A | 8.) D | 9.) D | 10.) D |

| 11.) D | 12.) B | 13.) A | 14.) D | 15.) B | 16.) E | 17.) D | 18.) D | 19.) B | 20.) C |

Textverständnis

Hier wird getestet, wie gut Du lehrbuchartige Texte verstehen kannst und daraus Schlussfolgerungen ziehen kannst. Du bekommst 4 Texte, die je ca. eine Seite lang sind, mit medizinisch-naturwissenschaftlichen Themen. Dann musst Du zu jedem Text 6 Fragen beantworten.

Du hast für diesen Untertest eine Stunde Zeit und danach folgt die Reproduktion der Figuren und Fakten, die Du vor diesem Untertest gelernt hast.

Hier geht’s zum Artikel Textverständnis im TMS und EMS.

Die Blutstillung ist ein komplexer Vorgang, bei dem eine Blutung durch die Bildung eines Gerinnsels (Thrombus) gestoppt wird. Dieser Prozess wird „Hämostase“ genannt und kann in eine primäre und sekundäre Hämostase unterteilt werden.

Durch einen Schaden der inneren Gefäßwand wird in einem Blutgefäß zunächst die primäre Hämostase ausgelöst. Bei dieser binden Thrombozyten durch den von-Willebrand-Faktor an Matrixproteine, die durch den Gefäßwandschaden freigelegt wurden (Thrombozytenadhäsion). Dabei bindet der von-Willebrand-Faktor sowohl an die Matrixproteine als auch an den von-Willebrand-Rezeptor auf der Thrombozytenmembran. Diese Bindung bewirkt eine Formveränderung der Thrombozyten (Thrombozytenaktivierung). Die aktivierten Thrombozyten können nun durch Freisetzung von ADP und Thromboxan A2 weitere Thrombozyten aktivieren. Außerdem kommt es zu einer Vasokonstriktion (Verengung der Blutgefäße) durch Freisetzung von Thromboxan A2 und Serotonin. Die Aktivierung der Thrombozyten bewirkt die Anlagerung von Fibrinogen, wodurch die aktivierten Thrombozyten untereinander instabil vernetzt werden (Thrombozytenaggregation). Dadurch entsteht der sogenannte weiße Thrombus. Von den Endothelzellen in den unverletzten Nachbarregionen des Endothelschadens wird Prostacyclin gebildet und ausgeschüttet. Dies wirkt gegensätzlich zu Thromboxan A2 und verhindert eine Ausbreitung der Blutgerinnung über das tatsächlich geschädigte Gebiet hinweg.

Die sekundäre Hämostase beschreibt die kaskadenartige Aktivierung der Gerinnungsfaktoren. Bei den Gerinnungsfaktoren handelt es sich um Serinproteasen, also Enzyme, die Serin im aktiven Zentrum enthalten und damit Proteine spalten können. Sie werden selbst durch eine gezielte Abspaltung bestimmter Anteile aktiviert und können so ihre Enzymaktivität entfalten. Da jede dieser Proteasen mehrere Proteine spaltet, werden mit jedem Schritt mehr Faktoren aktiviert, weshalb man von einer Gerinnungskaskade spricht.

Diese lässt sich nach dem klassischen Modell in einen intrinsischen und einen extrinsischen Weg unterteilen. Der extrinsische Weg wird durch den Endothelschaden ausgelöst, indem der Gewebefaktor (Faktor III) freigelegt wird. Dieser aktiviert Faktor VII und bildet mit ihm den sogenannten extrinsischen Tenasekomplex, der zusammen mit Calcium Faktor X aktiviert. Mit diesem Schritt mündet der extrinsische Weg in die gemeinsame Endstrecke der beiden Gerinnungswege. Sowohl der aktivierte Faktor VII als auch der aktivierte Faktor X unterstützen die Aktivierung von Faktor VII im Sinne einer positiven Rückkopplung.

Der intrinsische Weg beginnt mit der Aktivierung von Faktor XII durch dessen Bindung an negativ geladene Oberflächen der aktivierten Thrombozyten sowie durch Kallikrein, das ebenfalls zu den Serinproteasen gezählt wird. Der aktivierte Faktor XII aktiviert gemeinsam mit Thrombin den Faktor XI, welcher anschließend Faktor IX aktiviert. Faktor IX kann nun mit dem durch Thrombin aktivierten Faktor VIII den intrinsischen Tenasekomplex bilden, welcher ebenfalls Faktor X aktiviert. Durch Thrombin wird Faktor V aktiviert, welcher mit dem aktivierten Faktor X nun den Prothrombinase-Komplex bildet. Dieser wandelt Prothrombin in Thrombin (Faktor II) um. Thrombin bildet nun Fibrin (Faktor I) aus Fibrinogen, indem er bestimmte Teile des Proteins abspaltet, wodurch Bindungsstellen frei werden und eine instabile Bindung mit anderen Fibrinmolekülen möglich wird. Außerdem aktiviert Thrombin Faktor XIII. Die zunächst instabile Verbindung der Fibrinmoleküle wird durch den aktivierten Faktor XIII stabilisiert und quervernetzt. Somit wird der zuerst entstandene weiße Thrombus durch einen stabileren roten Thrombus aus Fibrin und Blutzellen ersetzt, der die Wunde dauerhaft verschließt.

Damit es nicht zu einer übermäßigen oder fehlgerichteten Blutgerinnung kommt, gibt es Mechanismen, die der Gerinnung entgegenwirken. Antithrombin III kann bestimmte Serinproteasen hemmen. Es bindet an Thrombin sowie an die aktivierten Faktoren X, IX, XI und XII und hemmt diese irreversibel, die Hemmung kann also nicht rückgängig gemacht werden. Die Wirkung von Antithrombin III wird dabei von Heparin unterstützt, indem es an Antithrombin III bindet und dessen Wirksamkeit deutlich erhöht. Daher wird Heparin klinisch als Gerinnungshemmer verwendet. Ein Teil des durch die Gerinnungskaskade entstandenen Thrombins kann mit dem Glykoprotein Thrombomodulin einen Komplex an den Endothelzellen bilden. Protein C wird durch diesen Thrombin/Thrombomodulin-Komplex zu aktiviertem Protein C (APC) gespalten. Gemeinsam mit Protein S, das die Wirkung des APC verstärkt, kann APC die aktivierten Faktoren V und VIII hemmen und somit die Gerinnung beeinträchtigen. Die APC-Resistenz (auch Faktor-V-Leiden genannt) ist eine Mutation im Faktor V-Gen, das dazu führt, dass der aktivierte Faktor V nicht mehr durch APC gehemmt werden kann. Betroffene haben dadurch ein erhöhtes Risiko, eine Thrombose (teilweiser oder vollständiger Verschluss eines Blutgefäßes durch einen Thrombus) zu entwickeln.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Prostacyclin unterstützt die Verengung der Blutgefäße.

(B) Durch die Bindung an den von-Willebrand-Faktor können sich Fibrinmoleküle an Thrombozyten anlagern.

(C) Die Oberfläche von aktivierten Thrombozyten besitzt negative Ladungen.

(D) Thrombozyten können durch Freisetzung von ADP eine Vasokonstriktion auslösen.

(E) In Thrombozyten befinden sich von-Willebrand-Rezeptoren.

Zu A: Nicht ableitbar. Thromboxan A2 unterstützt die Verengung der Blutgefäße. Prostacyclin bewirkt eine Weitung der Blutgefäße.

Zu B: Nicht ableitbar. Durch Bindung an den von-Willebrand-Faktor können sich Thrombozyten an Matrixproteine im Bereich des Gefäß

wandschadens anlagern und diesen verschließen.

Zu C: Ableitbar. Die Bindung des von-Willebrand-Faktors an die Thrombozyten bewirkt ihre Aktivierung. Dabei kommt es zu einer Formveränderung der Thrombozyten und diese aktivierten Thrombozyten weisen negativ geladene Oberflächen auf, an denen Faktor XII binden kann.

Zu D: Nicht ableitbar. Durch die Freisetzung von ADP können Thrombozyten andere Thrombozyten aktivieren. Eine Vasokonstriktion erreichen sie allerdings durch Thromboxan A2 und Serotonin.

Zu E: Nicht ableitbar. Der von-Willebrand-Rezeptor befindet sich nicht in den Thrombozyten, sondern auf der Thrombozytenmembran.

Antwort (C) ist also die gesuchte Antwort.

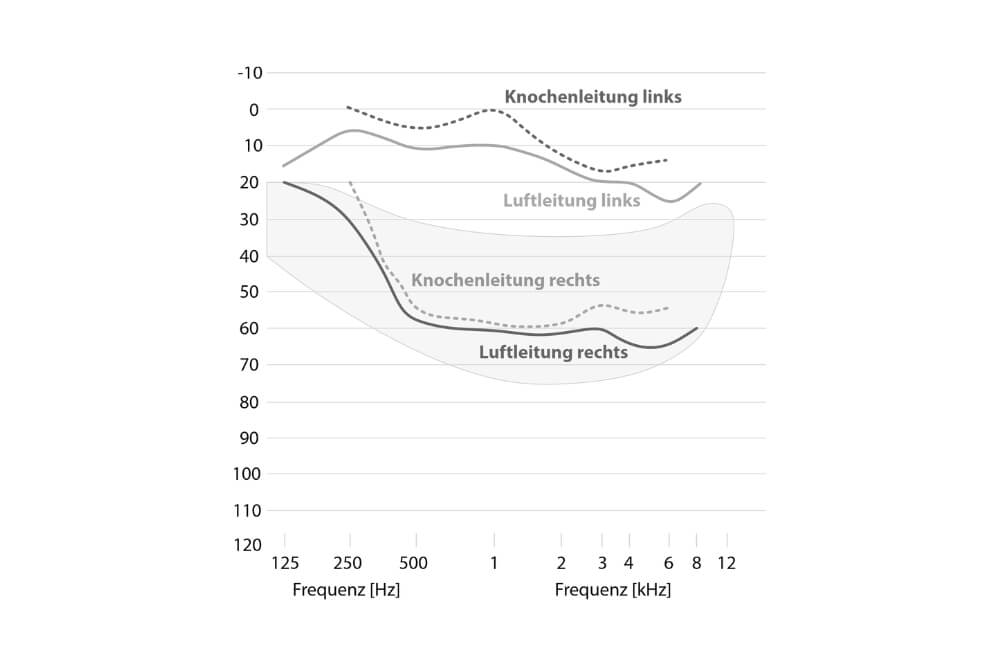

Diagramme und Tabellen

Der letzte Untertest des TMS hat es mit einer Bearbeitungsdauer von einer Stunde nochmal in sich.

Dir werden in 24 Aufgaben je ein Diagramm oder eine Tabelle, teilweise auch zwei aufeinander bezogene Grafiken, präsentiert, die dann gefolgt von einer Fragestellung sind. Deine Aufgabe ist es dann einzelne Messwerte zu identifizieren, Vergleiche anzustellen, Mittelwerte abzuschätzen oder Tendenzen zu erschließen.

Zum dazugehörigen Artikel Diagramme und Tabellen im TMS und EMS geht’s hier entlang.

Zur Überprüfung des Hörvermögens werden einem Probanden Töne unterschiedlicher Frequenzen mit steigendem Schalldruckpegel (in Dezibel (dB)) dargeboten. Der kleinste Schalldruckpegel, bei dem der Proband einen Ton wahrnimmt, wird in das Audiogramm eingetragen. Die Differenz zu 0 dB wird als Hörverlust bezeichnet. Mit dem Alter steigt der benötigte Schalldruckpegel für die erste Hörempfindung für die hohen Frequenzen (ab 5000 Hz). Zudem kann man das Hörempfinden in Knochenleitung und Luftleitung einteilen. Das dargestellte Audiogramm zeigt Messergebnisse eines Probanden beispielhaft zwischen den Frequenzen von 125 Hz bis 12 kHz. Die y-Achse gibt den Hörverlust in dB an.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Dem Audiogramm nach zu urteilen, handelt es sich um einen älteren Probanden.

(B) Es zeigt sich nur auf dem rechten Ohr ein Hörverlust.

(C) Frequenzen unter 125 Hz werden nicht wahrgenommen.

(D) Niedrige Frequenzen werden immer lauter wahrgenommen als hohe Frequenzen.

(E) Der Proband benötigt je Ohr bei der Knochenleitung einen kleineren Schalldruckpegel für die Wahrnehmung eines Tons zwischen 250 Hz bis 6 kHz als bei der Luftleitung.

Zu A: Nicht ableitbar. Im Text wird die Information gegeben, dass die Empfindlichkeit für hohe Frequenzen mit dem Alter sinkt. Der Proband weist jedoch nur auf einem Ohr ein reduziertes Hörvermögen auf, was bei 500 Hz beginnt und nicht bei 5000 Hz, wie im Text angegeben.

Zu B: Nicht ableitbar. Auch das linke Ohr weist bei der Luftleitung einen sichtbaren Hörverlust auf (Abweichung von 0 dB).

Zu C: Nicht ableitbar. Diese Aussage lässt sich nicht aus den gegebenen Informationen ableiten. Außerdem gibt der Text den Hinweis, dass bei diesem Audiogramm das Hörvermögen beispielhaft zwischen den Frequenzen von 125 Hz bis 12 kHz gemessen wurde.

Zu D: Nicht ableitbar. Achtung! Verallgemeinerung wie “immer, nur, nie, …” treffen nur im seltensten Fall zu. Auch hier kann man aus den Informationen diese Aussage nicht erschließen.

Zu E: Ableitbar. Für die gegebene Spanne liegt die Kurve der Knochenleitung jeweils über der Kurve der Luftleitung.

Die richtige Antwort wäre also Antwort E gewesen.

Wir hoffen, dass Du jetzt eine bessere Vorstellung davon hast, was Dich im TMS erwartet!

Keine Kommentare